Rasa penasaran dapat mengawali banyak hal, termasuk produksi film di Singkawang.

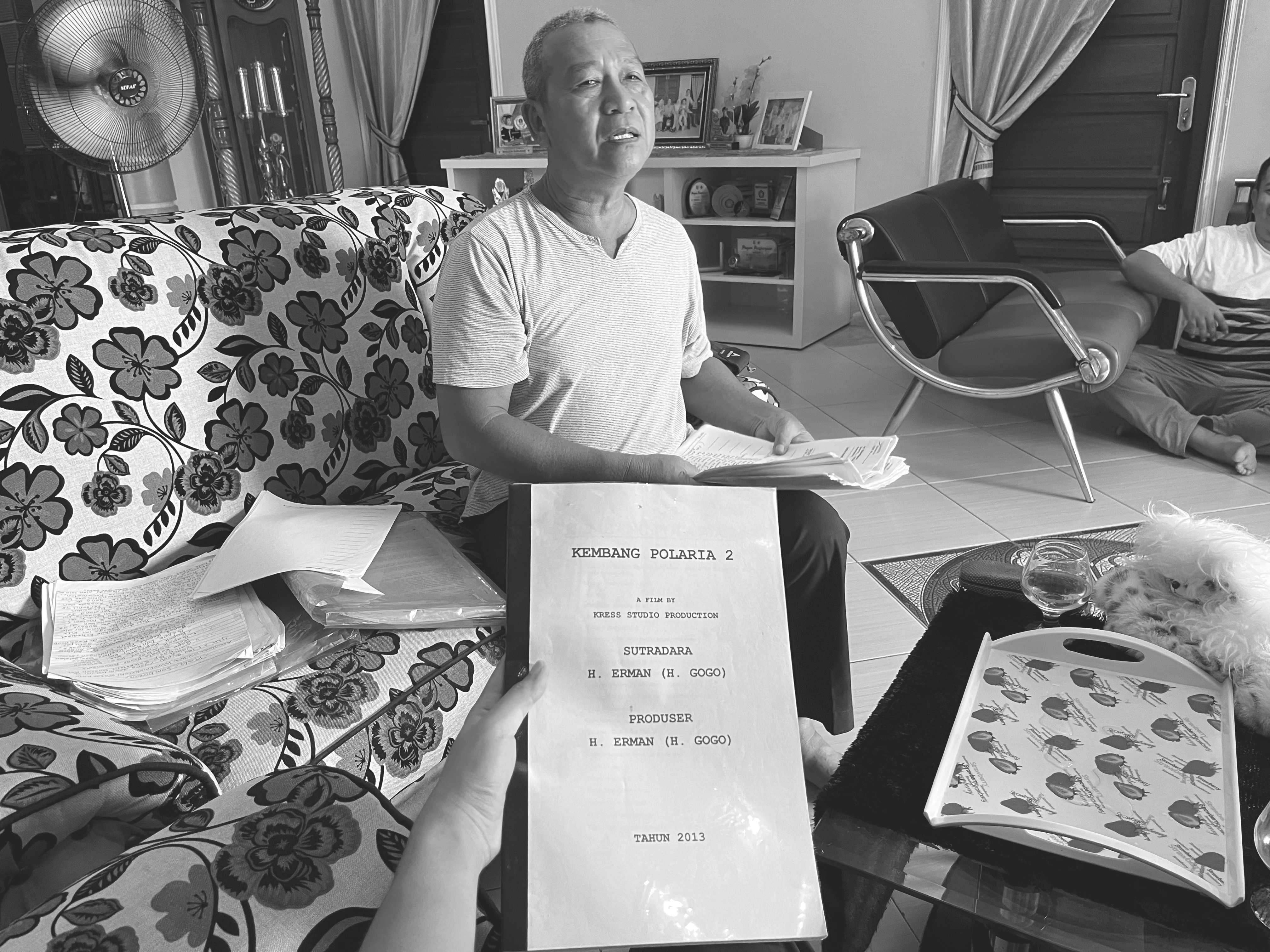

Pada 2011, seorang pegawai Puskesmas di Selakau bernama Erman—atau dikenal juga dengan nama panggilan Haji Gogo—memulai debut sebagai sineas. Modalnya hanya sebuah catatan yang ia anggap sebagai skenario. Kumpulan gagasan yang ditulis dengan tangan sendiri itulah yang dipresentasikannya kepada keluarga dan kawan-kawannya. Keinginan Gogo begitu besar, tapi ia masih punya segudang masalah, salah satunya ketersediaan kru.

“Ada orang Tionghoa, fotografer kawinan. Saya tanya, bisa ndak bikin film? Dia jawab tidak bisa,” cerita Gogo. Gogo tak sendiri saat mengisahkan pengalamannya. Ia hadir bersama Bersama Reza dari Komunitas Pecinta Pejuang Singkawang. Kelak pada 2021, Gogo terlibat dalam film Passan Terakher (Pesan Terakhir) produksi Hardin Entertainment dan Komunitas Pecinta Pejuang Singkawang.

Saat memproduksi film pertamanya, Gogo berjuang keras mencari dan menemui siapa saja yang bisa memegang kamera. Ia membutuhkan seseorang yang bisa merekam gagasannya menjadi adegan-adegan. Sampai akhirnya, ia pergi ke Studio Kreatif di Jalan Ali Anyang, Singkawang yang bergerak dalam bisnis dokumentasi pernikahan.

Pada 2000 - 2012, Studio Kreatif banyak membuat video dokumentasi Cap Go Meh yang marak dijual di toko-toko VCD di Singkawang. Harga satu keping VCD Cap Go Meh kala itu bisa sampai 50 ribu rupiah, sementara masternya dijual kepada pemilik toko pada kisaran harga 1-2 juta rupiah.

Salah satu daya tarik video adalah ritual Tatung yang menusukkan dan menggesek tubuh dengan benda tajam—mirip debus. Semakin vulgar “kengerian” itu diperlihatkan, semakin bagus penjualan VCD. Orang-orang akan merasa rugi bila tak memiliki VCD Cap Go Meh yang terkenal sebagai souvenir Singkawang. Terlebih, saat itu tak semua orang memiliki kamera, sehingga kerja fotografer dan videografer jadi begitu berharga.

Balik lagi ke Gogo. Ternyata jawaban Studio Kreatif juga sama. Mereka tidak bisa membantu Gogo dengan alasan proses bikin film memakan waktu yang lama. Gogo sempat putus asa mendengarnya. Namun, pada saat bersamaan, rasa penasarannya makin besar.

“Masa orang di luar sana bisa bikin film, di sini tidak,” pikir Gogo.

Gogo terus mencari, dan selalu berharap ada info “tukang kamera” yang bisa membuat film. Pencarian ini akhirnya membuahkan hasil. Seseorang menyanggupi, meskipun mengaku masih coba-coba. Juru kamera yang menyanggupi untuk membantu Gogo adalah Armansyah dari Kress Studio—ia kelak menjadi salah satu penggerak film-film di Kabupaten Sambas. Pegawai Puskesmas ini mulai tersenyum. Satu persoalan beres.

Gogo bergairah. Hari-harinya mulai diisi dengan kegiatan syuting film. Pagi hari, ia berangkat dari Singkawang untuk bekerja di Puskesmas. Siang atau sore harinya, ia membuat film di Desa Sungai Rusa—yang lantas dibicarakan kampung-kampung lain karena mendadak terlihat ramai dengan syuting film. Selama produksi berjalan, Gogo akhirnya mengerti kenapa banyak juru kamera tidak menyanggupi syuting film. Membuat film tidak semudah kelihatannya.

“Saya pikir bikin film bisa dua hari,” kata Gogo sambil tersenyum mengenang proses dirinya berkenalan dengan dunia film.

Poster Kembang Polaria (2012)

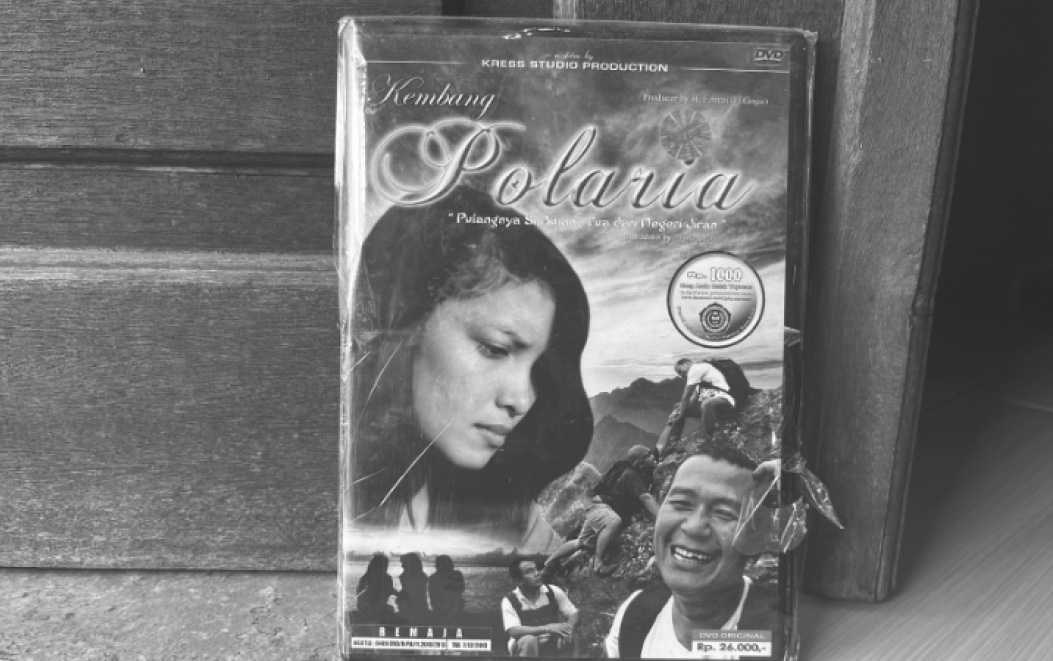

Film buatan Gogo tersebut berjudul Kembang Polaria (2012). Kembang Polaria bercerita tentang romansa sepasang kekasih, Jenal dan Jenab. Mereka harus berpisah karena Jenal, yang diperankan oleh Gogo, pergi merantau ke Malaysia. Di tepi Pantai Polaria, Jenab, yang diperankan oleh Sendy Apriani, berjanji akan menunggu Jenal.

Saat produksi, selain sebagai pemeran utama, Gogo juga menjadi sutradara. Naskah yang dimilikinya berkembang, bahkan mengadaptasi sejumlah adegan film orang lain. Saat syuting mereka lebih banyak berimprovisasi. Gogo benar-benar bersemangat. Begitu pula seluruh kru dan aktor—semuanya merupakan warga lokal yang baru pertama kali syuting film.

Di sepanjang film ini kita akan menjumpai berbagai adegan dan dialog khas Melayu Sambas yang mengundang gelak tawa. Tidak ada subtitle bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Hanya penonton yang akrab dengan bahasa Melayu Sambas yang bisa sepenuhnya menangkap maksud adegan dan dialog dalam film.

Meski segmentasinya sangat spesifik, alias lokal banget, Kembang Polaria mendapat sambutan luar biasa ketika ditayangkan dari kampung ke kampung dalam format layar tancap. Suasana nonton bareng dengan karcis masuk 10 ribu rupiah itu sudah seperti pasar malam. Ramai.

Tak selesai di layar tancap, Kembang Polaria juga diedarkan dalam bentuk DVD. Hasil penjualannya mencapai 40 ribu keping—sekeping dibanderol 20 ribu rupiah. Film ini bahkan dijual hingga ke negeri jiran, yaitu Kuching, Malaysia. Lewat film inilah orang-orang Singkawang, Sambas, dan sekitarnya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menumpahkan salok (rindu).

Bagi mereka, menonton Kembang Polaria terasa seperti menonton diri sendiri.

Kesuksesan Kembang Polaria mengangkat nama Gogo—begitu pula dengan para pemain film lainnya. Studio Kress sebagai rumah produksi kebanjiran pesanan; Pantai Polaria ramai didatangi wisatawan; sejumlah studio dokumentasi pernikahan mulai melirik film.

Mengenang masa lalu, Gogo menyunggingkan senyum. Pengalamannya berkecimpung dalam film mungkin tak sepenuhnya menyenangkan. Namun, ia tetap bangga dengan apa yang telah diperjuangkannya dulu.

DVD Kembang Polaria (2012)

Identitas sebagai Strategi Meraih Penonton

Identitas tidak harus selalu dikaitkan dengan hal-hal yang rumit dan penuh polemik. Dalam film Singkawang, misalnya, identitas justru lebih dekat dengan tawa dan kekonyolan. Identitas serta nilai-nilai kelokalan kadang juga menjadi strategi untuk meraih simpati penonton.

Kali ini Susanto Gunawan alias Bun Bui Ket (Aket), seorang pengusaha video pernikahan Tionghoa, yang menceritakan pengalamannya. Tidak berbeda dengan Gogo, Aket pun memiliki rasa penasaran. Ia ingin membuat film yang lebih baik daripada Senja di Pulau Simping (2012)—film karya Lo Abidin alias Ucok yang sempat menghebohkan Singkawang.

“Saat itu penontonnya antusias sekali karena pemainnya kan orang Tionghoa,” kata Aket.

Berbekal kamera dan pengalaman mendokumentasikan pernikahan, Aket bisa dibilang lebih maju beberapa langkah daripada Gogo. Problem juru kamera dan peralatan tidak menjadi masalah baginya. Aket memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan kamera. Hal lainnya bisa dipelajari kemudian. Yang penting bagi Aket adalah mulai bikin film dulu.

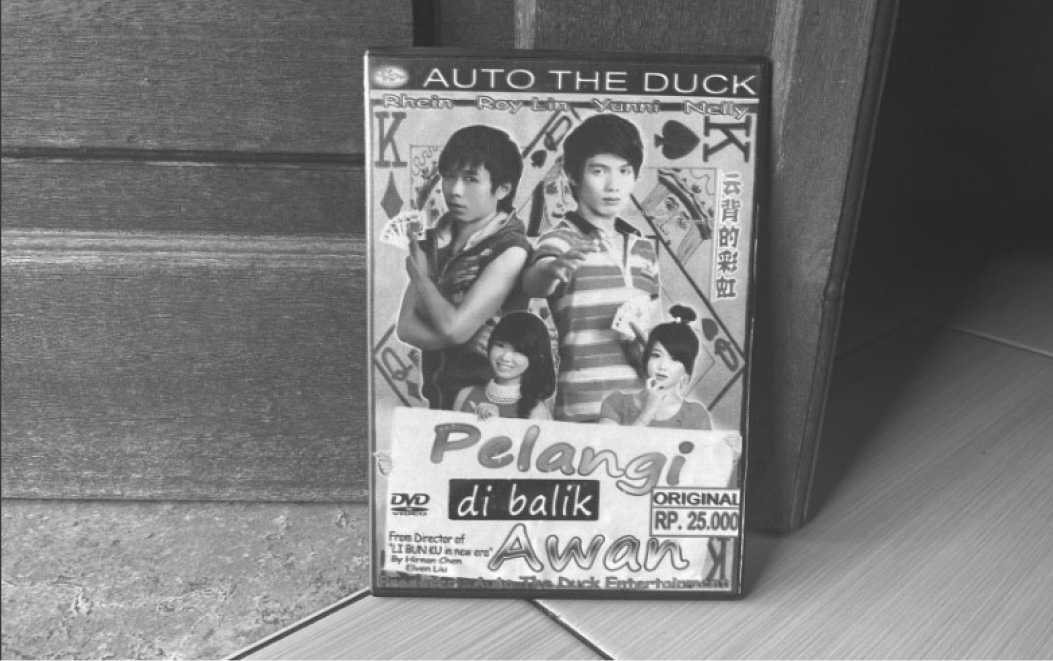

Aket bekerja sama dengan Auto the DUCK Entertainment, kelompok anak muda yang punya minat dalam film, untuk membuat film berbahasa Khek—bahasa ibu orang Tionghoa Singkawang.

Lewat kerja sama tersebut, lahirlah kemudian Li Bun Ku: In New Era (2013) yang diangkat dari cerita-cerita lama di masyarakat Tionghoa. Menurut Aket, cerita Li Bun Ku ini mirip dengan cerita Abu Nawas. Untuk menyampaikannya, Aket memilih genre film komedi. Referensinya adalah film-film yang dibintangi oleh aktor kawakan Hong Kong yaitu Stephen Chow.

Poster Li Bun Ku (2013) dan Pelangi di Balik Awan (2014) di bioskop lokal Singkawang

“Film komedi ini bisa diterima banyak kalangan termasuk anak-anak. Gampang dimengerti,” ucap Aket.

Sebagai produser, Aket mengeluarkan uang pribadi untuk pembuatan film Li Bun Ku. Semua yang terlibat mendapatkan bayaran, meski menurut Aket, banyak yang tidak mau dibayar.

“Ada yang dibayar 800 ribu, ada juga yang dibayar 1 juta. Kalau udah dibayar, kan teman-teman jadi serius main film,” ucapnya.

Manajemen pun masih serabutan. Pemain bisa sekaligus bertanggungjawab memegang mic, mengurus kabel, dan angkut-angkut properti film.

“Belum profesional cara kerjanya. Semua pemain film adalah kru, kecuali perempuan dan anak-anak. Pemain utama film adalah kru juga, jadi kami saling bantu.”

Total, produksi film Li Bun Ku menghabiskan dana sekitar 24 juta rupiah. Prosesnya terhitung cepat, hanya sebulan. Selama syuting, Aket menggunakan kamera DSLR dengan lensa manual. Lewat gambar bokeh, angle yang lebih dinamis, dan didukung dengan bahasa serta pemain orang Tionghoa, Aket yakin filmnya bisa meledak di Singkawang.

“Saya melihat banyak anak-anak Tionghoa yang enggak bisa bahasa khek, jadi dengan film ini mereka bisa belajar lagi,” ungkap Aket.

Aket memutar film perdananya di sebuah bangunan bekas bioskop 21 Singkawang. Usai beroperasi sebagai bioskop, gedung tersebut dimanfaatkan sebagai tempat resepsi orang Tionghoa. Tiket dibandrol seharga 20 ribu perak dengan masa penayangan dari 24 Januari sampai 5 Februari 2012. Spanduk film terpampang besar di gedung, mirip bioskop zaman dulu.

Hasilnya, dari modal produksi 24 juta, pemutaran Li Bun Ku New Era besutan Prima Studio dan Auto The DUCK Entertainment meraup keuntungan 100 juta lebih. Tidak cukup di situ, Aket juga mengedarkan DVD Li Bun Ku. Aket pun meraup keuntungan yang berlipat-lipat. Penjualan DVD tembus 30.000 keping dengan harga 25 ribu per kepingnya.

“Keuntungan dari pemutaran film saya bagi dengan teman-teman,” ucap Aket.

Di Singkawang memiliki DVD film lokal adalah wujud langsung dukungan publik terhadap keberlanjutan karya sineas Singkawang. Pada masanya, hampir setiap rumah memiliki kepingan cakram yang menjadi salah satu colletion item. Tradisi membeli DVD ini sebenarnya sudah terbangun sejak penjualan VCD Cap Go Meh. Ditambah dengan ruang penayangan yang minim, penjualan DVD melonjak tinggi.

“Sayangnya, pembajakan di Glodok, Jakarta, mengurangi penjualan,” tambah Aket.

Pecah Kongsi Tetap Bersinergi

Kesuksesan film panjang bergenre komedi, yakni Kembang Polaria dan Li Bun Ku, melahirkan film-film lain. Kedua film itu sendiri pun berlanjut menjadi sekuel dengan tim produksi berbeda. Nyatanya, Gogo dan Aket tidak lagi memegang kendali atas filmnya, lantaran tidak ada perjanjian tertulis atas kepemilikan film tersebut.

“Saya ndak jadi sutradara lagi,” kata Gogo ketika ditanya soal sekuel Kembang Polaria.

Film Kembang Polaria 2 disutradarai oleh Armansyah, pimpinan Kress Studio—Gogo sebagai aktor dan produser. Sementara produksi sekuel Li Bun Ku berlanjut tanpa melibatkan Aket. Pada tahun-tahun berikutnya, Gogo dan Aket tetap membuat film, tapi dengan kelompok lain.

Kapal pecah, kongsi pun bubar.

Berbeda dengan semangat awal, produksi film tidak lagi didorong oleh rasa penasaran, melainkan cuan. Kondisinya seakan menyerupai masa kongsi dagang Cina era Kesultanan Sambas 1700-an silam—saling bersaing merebut lahan emas. Namun, dalam urusan film, tak sampailah mereka angkat senjata atau bertikam sesama sendiri.

“Waktu itu mereka bilang mau produksi Li Bun Ku, ya enggak apa-apa. Siapa yang tidak tergiur dengan keuntungan dari membuat film ini,” kata Aket.

Auto the Duck Entertainment yang digawangi Hirnan Chen, atau yang dikenal juga dengan nama Mr. Lee, lantas terus berjalan melanjutkan film Li Bun Ku dan karya-karya lainnya.

Bila Gogo populer di kalangan orang Melayu Singkawang hingga ke Sambas, maka di kalangan Tionghoa, Hirnan Chen benar-benar bintang. Tak hanya piawai menjadi aktor yang mirip-mirip Stephen Chow, dia pun mampu mengarahkan sebuah film.

Hingga 2015, Auto the Duck Entertainment memproduksi sejumlah film di antaranya: Hingga Ku Terlupa (2012), Pelangi di Balik Awan (2014), Li Bun Ku 2 (2013), Li Bun Ku 3 (2014), Li Bun Ku 4 (2015), dan BBQ (2015). Ketika film Singkawang meredup, Hirnan Chen memproduksi film pendek yang ditayangkan di YouTube.

DVD Pelangi di Balik Awan (2014)

Tumbangnya Film Lokal Singkawang

Hanya bertahan sekitar 5 tahun, dari 2011 sampai 2016, geliat film Singkawang langsung meredup. Ruang pemutaran film seperti gedung bekas bioskop 21 di Jalan Yos Sudarso makin sepi penonton. Biaya sewanya juga makin mahal—para pegiat film tak sanggup membayarnya. Bersamaan itu pula, toko-toko yang menjual DVD, seperti Point 2000 dan Jaya Disc, sudah tak fokus menjual kepingan cakram. Penyebabnya ada banyak, di antaranya adalah kehadiran TV digital dan teknologi telepon genggam yang makin canggih.

Bermaksud membangkitkan kembali perfilman di Singkawang, pemerintah kota kemudian mengusung film sebagai gerbong ekonomi kreatif pada 2017. Film diharapkan memberikan dampak luas terutama peningkatan ekonomi di masyarakat.

Wacana pemajuan perfilman Singkawang tersebut disambut oleh pemerintah pusat. Dari Jakarta, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) datang menggelar workshop film untuk anak-anak muda di hotel berbintang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang bersama PUSTEKKOM KEMDIKBUD juga memproduksi Langkah yang Tersisa (2018), yang diperankan salah satunya oleh Walikota Singkawang—film-film pendidikan ini sempat ramai, lantaran terbit surat edaran ke sekolah untuk menontonnya di XXI Grand Mall Singkawang.

Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah memberi dukungan produksi film yang sesuai jargon politik saat itu, Si Hebat Menggapai Impian (2022) karya rumah produksi Equaly Film dan Team Creative Matahari. Film yang diklaim sebagai “film edukasi” ini menceritakan kesuksesan pembangunan Singkawang, sekaligus menunjukkan kinerja pemerintah kota perihal pemanfaatan dana Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN) senilai 200 miliar. Pendeknya, film yang menunjukkan betapa hebatnya Singkawang.

Sementara agenda-agenda tersebut berjalan, Aket masih kesulitan untuk menayangkan film Long Feng: Return of the Dragon (2017). Film keduanya—setelah pecah kongsi dengan Auto the Duck Entertainment—tak kunjung tayang, lantaran biaya sewa Gedung bekas bioskop 21 yang mahal. Pada akhirnya, Long Feng: Return of the Dragon pun dirilis di YouTube lewat akun Ayo Bongkar pada 2022. Hingga saat tulisan ini dibuat, Long Feng: Return of the Dragon telah ditonton 1,1 ribu kali di YouTube.

Tidak idealnya kondisi tersebut membuat Aket ingin seperti dulu, merasakan lagi enaknya menjadi seorang produser film. Namun, itu hanya mimpi. Untuk membuat film, kini ia harus pikir-pikir lagi. Aket lebih banyak bergabung dengan kelompok film di Singkawang dan sineas dari Pontianak.

Tidak hanya Aket, satu demi satu rumah produksi film kembali ke asal, menekuni lagi dokumentasi pernikahan atau membuat video klip musik. Ada yang mencoba peruntungan lewat YouTube, tapi hasilnya tak semanis masa pemutaran film dan penjualan DVD. Beberapa pegiat film lain ada juga yang memilih menjadi crew saat ada pembuatan film dari Jakarta yang syuting di Singkawang.

Strategi: Ikut Kompetisi atau Mati

Meski dunia film dianggap tak lagi menguntungkan, masih ada sineas yang bertahan. Salah satunya adalah Achmad Subhi, dari Sutradara Amatir Studio, yang banyak memproduksi film berbahasa Melayu di Kabupaten Sambas. Strateginya bertahan dan menghidupi film lokal adalah dengan mengikuti berbagai kompetisi film nasional maupun internasional.

Minat Subhi di dunia film muncul salah satunya karena terinspirasi dari Kembang Polaria. Setahun kemudian Subhi memproduksi film sendiri, yakni Hantu Bangkit (2013). Sayang, film itu tak mendapat banyak sambutan, dan DVD yang terjual pun hanya sedikit.

Di daerah Sambas, terutama Selakau, yang jaraknya hanya sekian menit dari Singkawang, Subhi bekerja sama dengan Kress Studio. Kerja sama ini sering dilakukan oleh para sineas Singkawang, Sambas, dan juga Bengkayang. Misal, juru kamera dan penyunting film dari Singkawang, tapi sutradara, produser, pemain dari Sambas. Ditambah sering ngopi bareng maka saat ada proyek bikin film, para kru mudah klop. Selain jarak yang dekat, bahasa Melayu Sambas dan Khek juga menjadi pengikat sineas dari ketiga wilayah ini.

“Sejak 2015, kami menjadi pemburu hadiah. Bila menang, uangnya disisihkan untuk memproduksi film berikutnya,” ungkap Subhi.

Film-film pun tidak lagi berdurasi satu jam, tapi jadi lebih pendek, untuk menyesuasikan aturan kompetisi. Bisa dibilang, memproduksi film pendek lebih mudah. Namun, Subhi mengakui harus membuat gagasan filmnya menjadi lebih padat. Ia perlu memikirkan plot dan memilah setiap adegan agar tetap menjadi cerita utuh meski dalam durasi yang singkat.

Kerja keras Subhi tidak berakhir cuma-cuma. Pada 2019, Subhi memenangkan kompetisi film pendek yang digelar oleh kumparan—sebuah perusahaan media di Jakarta—lewat film Jamban (2019), dan memperoleh uang sebesar 40 juta rupiah, serta berkesempatan berangkat ke kantor Google dan YouTube di California, Amerika Serikat. Selain itu, ia juga meraih penghargaan di ajang INDODAX Short Film Festival pada 2019 lewat film Mitos (2019). Sementara pada 2018, film Dua Ribu (2018) masuk dalam 10 Film Terbaik Metro TV.

Ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia tahun 2020, Subhi juga mendapatkan proyek dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Singkawang untuk membuat film yang menggambarkan kondisi pendidikan saat pandemi. Ia kemudian mengerjakan film tersebut selama tiga bulan, dan memberinya judul Kelas Tanpa Ruang (2020).

“Namun sayang, film itu belum rilis hingga saat ini. Entah kenapa,” ungkap Subhi.

Subhi tentu bukan satu-satunya. Selain Subhi, strategi bertahan lewat kompetisi dan proyek pemerintah juga dilakukan oleh Andi Adrian. Andi sendiri merupakan satu dari sineas yang tergabung dalam Asosiasi Dokumenteris Nusantara (ADN) Singkawang.

Sedikit konteks, ADN merupakan organisasi yang didirikan oleh sejumlah videografer saat COVID-19. Ada sekitar 300 pegiat film dokumenter di Indonesia yang telah berjejaring di ADN. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), asosiasi ini mengemban tugas membuat film dokumenter pendek yang mengisahkan perjuangan rakyat kecil selama pandemi COVID-19.

Alhasil, di tengah kesulitan yang dihadapi para sineas, ada semangat baru untuk menyambung hidup serta memompa kembali semangat membuat film. Produksi dilakukan saat Ramadan 2020. Film-film pendek yang diproduksi mengusung tema pendidikan, religi, keluarga, ekonomi, dan juga seni budaya. Digawangi para pegiat dokumenter di Indonesia, jerih payah para dokumenteris di daerah pun dihargai secara lebih manusiawi.

Produksi film Bepantang (2022)

Bagi Andi, film sangat membantu kehidupannya, terutama sebagai saluran gagasan serta kepuasan batin. Meski begitu, sulit dimungkiri bahwa suasana dan atmosfer film sekarang memang berbeda. Film Singkawang telah redup. Para sineas mengandalkan proyek pemerintah, festival film, produksi video promosi, serta dokumentasi pernikahan untuk tetap hidup—atau minimal tetap mengasah kepekaan film.

“Saya masuk ke dunia film ketika film di Singkawang tak lagi menghasilkan cuan.” kata Andi.

Untuk mengikuti berbagai ajang kompetisi film pendek, Andi mengaku masih kesulitan mencari biaya produksi. Meski demikian, ia punya trik manajemen “tukang sate”—lakukan sendiri apa yang bisa dilakukan sendiri. Berperan produser, sutradara, editor, penulis naskah, hingga pencari aktor, Andi membuat film pertamanya, Kidung Harmoni Sang Pewaris (2019). Film dengan manajemen “tukang sate” tersebut menyisihkan dua puluh peserta dalam ajang Festival Film Fiksi Budaya yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang.

Pada 2021, film Andi yang berjudul Pewaris ke-7 (2021) meraih juara kedua dalam ajang Festival Video Warisan Budaya Tak Benda. Sementara pada Festival Film Pelajar Khatulistiwa 2021, remake film Kidung Harmoni Sang Pewaris (2021) berhasil meraih penghargaan pada lima kategori, yaitu Sutradara Terbaik, Sinematografi Terbaik, Poster Terbaik, Pemain Pria dan Pemain Wanita Terbaik kategori umum. Hari itu Andi mendapat kehormatan untuk berada di atas panggung kehormatan yang megah di Gedung Pontianak Convention Center.

Agus Muri Arviandi – yang biasa disapa Andi Adrian – mendapatkan juara dua dari Festival Video Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggrakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang

Pencapaian Andi di ajang yang terakhir disebut terasa spesial, mengingat sehari sebelumnya ia harus mencari uang pinjaman untuk menyewa sepeda motor demi berangkat ke Pontianak—jaraknya sekira 150 kilometer dari Singkawang. Bersama Olvin Cordo, salah satu kru, dia berangkat pukul 23.00 WIB dan tiba di Pontianak sekira pukul 02.00 WIB. Ia terpaksa berangkat karena panitia menginfokan bahwa peserta diwajibkan ikut malam penganugerahan—jika tidak datang, film yang masuk nominasi bisa dianulir.

Andi bertaruh saat itu, apakah filmnya masuk nominasi atau tidak. Untungnya, dia menang. Dari uang penghargaan festival film, ia bisa menyimpan 300 ribu rupiah. Uang itu digunakan untuk biaya pulang ke Singkawang. Tak lantas bahagia, ia tetap harus berpikir keras bagaimana krunya yang lain juga bisa merasakan jerih payah mereka. Pertanyaannya, dengan hasil yang tak seberapa—bahkan kemungkinan merugi—apakah Andi jera?

“Sama sekali tidak,” jawabnya.

Pengalaman unik mengikuti festival tidak hanya dialami Andi. Hal serupa juga dialami oleh Deny Suhendra, guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMA Negeri 3 Singkawang, Deny dikenal aktif menginisiasi kegiatan ekstrakurikuler foto dan film di sejumlah sekolah dan kampus di Singkawang. Sedikit berbeda dengan Andi, tujuan Deny mengikuti kompetisi bukan hadiah, melainkan untuk mendorong murid-muridnya bangga dengan film.

Dalam perhelatan Festival Film Pelajar Khatulistiwa 2021, film Jalan Keluar (2021) besutan SMP Negeri 3 Singkawang meraih 6 kategori penghargaan, yaitu Sutradara Terbaik, Sinematografi Terbaik, Pemeran Wanita Terbaik, Poster Film Terbaik, Film Terbaik Pelajar SMP, dan Juara Umum Kategori SMP se-Kalbar. Film besutan anak-anak yang baru akil balig ini terbilang emosional dan bisa membuat berkaca-kaca.

Ketua panitia FFPK II 2021 menyerahkan penganugerahan kepada Syahru Mulia Siswa SMP Negeri 3 Singkawang untuk film Jalan Keluar (2021) di Pontianak Convention Center Kamis 23 Desember 2021

Film bercerita tentang begitu besarnya dampak pandemi COVID-19, terutama bagi warga yang terbilang tak punya. Dalam dunia pendidikan saat pandemi, tak memliki smartphone menjadi permasalahan besar. Sistem pertemuan guru dan siswa berubah secara radikal, tak lagi di dalam kelas tapi melalui smartphone dan laptop.

Konflik terjadi ketika seorang murid tak memiliki smartphone. Ibunya yang penjahit hanya memiliki ponsel lawas dengan spesifikasi tak mencukupi. Murid tersebut lantas bergegas mengayuh sepeda, tak ingin ketinggalan pelajaran. Ketika anak-anak dipanggil lewat zoom meeting, murid yang tak memiliki smartphone itu berkata,“Pak, Febi hadir ya,” tepat di depan gurunya. Tirainya adalah laptop sang guru.

Begitulah kecanggihan film. Tidak hanya sebatas hiburan tapi juga mampu mendekatkan kita dengan berbagai persoalan kehidupan. Tidak hanya menyentuh saraf tawa tapi juga menggedor sisi kemanusian kita. Usaha guru ini tidak sia-sia.

Film Jalan Keluar bisa meraih banyak penghargaan bukanlah kebetulan. Di baliknya ada proses yang tidak mudah. Deny mengaku harus selalu meng-update diri soal sinematografi, termasuk metode mengajarkan menulis skrip hingga mengoperasikan kamera. Meski dirinya tak memiliki latak belakang perfilman, dalam hal akting di panggung, Deny termasuk jagonya. Modalnya ketika SMP – SMA pernah menjuarai monolog. Dari penguasaan di bidang teater inilah Deny mengembangkan dunia perfilman sekolah di Singkawang

Setiap tahun Deny harus mengulang kembali, membangun fondasi baru soal film. Ketika siswa tamat melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau bekerja, Deny memulai lagi menerangkan apa itu film dan kegunaannya untuk apa dalam kehidupan ini.

Proses Produksi Film Jalan Keluar (2021) SMP Negeri 3 Singkawang

Tak hanya di tingkat SMP, pegiat film tingkat SMA yang dibimbing Deny juga menoreh prestasi. Film besutan siswa SMA Negeri 3 Singkawang berjudul Hao: Tanda Berduka masuk dalam Top 10 Ide Cerita Terbaik Festival Film Budaya Khatulistiwa (2022), Juara 1 film Pendek Terbaik Pelajar Provinsi Kalimantan Barat (2022), dan menjadi Finalis Screen Wave International Film Festival (SWIFF) Australia yang diikuti 13.868 film dari 120 negara.

Ho: Tanda Berduka menceritakan siswa yang di-bully karena mengenakan tanda duka di lengan bajunya. Gaya film yang diusung oleh anak-anak sekolah ini berbeda jauh dengan film Singkawang yang sempat populer. Mereka tidak menyuguhkan adegan kekonyolan atau komedi, tapi mencoba lebih realistis untuk apa yang ingin ditampilkan.

Sejak 2018, bersama siswa-siswa, Deny telah memproduksi 30 film pendek yang telah didaftarkan dalam berbagai festival dan kompetisi. Film-film tersebut, baik dokumenter maupun fiksi, banyak mengusung tema budaya dengan pesan moral khas anak muda. Ia berharap, film-film tersebut bisa menginspirasi dalam melihat persoalan kehidupan.

Deny Suhendra bersama pemeran film HAO: Tanda Berduka membawa piagam dan piala penganugerahan

"Menang atau kalah, itu urusan nanti. Bikin dulu," ucap Deny.

Tidak hanya Achmad Subhi dan Susanto Gunawan alias Aket, yang mulai melirik jaringan film lebih luas, Andi dan Deny juga melihat jaringan sesama pembuat film penting untuk menambah pengetahuan mereka. Perkenalan dengan para sineas kawakan Indonesia, dan mengikuti sejumlah festival, menjadi langkah baru yang harus ditapaki dengan serius.

Sementara Gogo masih seperti dulu. Dia tak begitu paham soal teknologi termasuk platform media sosial yang bisa menjadi ruang untuk mempresentasikan film. Gogo dengan kesederhanaan dan senyumnya hanya tahu film itu memang bikin penasaran.

Masa Depan Film Singkawang

Akhirnya saya melihat Gogo berkelahi. Di tengah lapangan dengan disaksikan puluhan orang, Gogo bergumul dengan kawannya sendiri, saling baku hantam dan berlepotan lumpur. Namun, perkelahian harus terhenti karena ada seseorang yang disegani datang dan melerai.

Itu adalah salah satu adegan film Passan Terakher (2021) yang dibintangi Eman alias Haji Gogo, si bintang film Kembang Polaria. Film ini diproduksi oleh Hardin Entertainment dan Komunitas Pecinta Pejuang Singkawang, dengan dr. Achmad Hardin sebagai produser sekaligus pemeran utamanya. Sebelumnya, Hardin juga pernah membuat film panjang berjudul Bujang Krewak (2013).

Produksi film Passan Terakhir (2021)

Saya menonton pemutaran perdana Passan Terakher di Aula Pemkot Singkawang pada malam HUT RI 2021. Tak ada penjualan tiket. Beberapa veteran pejuang terlihat duduk menonton. Selebihnya ada beberapa pejabat, anggota Paskibraka Singkawang, dan para pemain film.

Sementara di dunia maya, pada hari yang sama Pemerintah Kota Singkawang merilis video klip “Negeriku” yang diunggah di channel YouTube bernama . Lagu ciptaan Chrisye dinyanyikan oleh para penyanyi muda Singkawang dengan apik. Tak ketinggalan, Walikota Singkawang—lengkap dengan baju kebesarannya—turut bernyanyi. Dalam sekejap video klip itu mendapatkan ribuan penonton.

Usai pemutaran, satu demi satu penonton beranjak pergi aula Pemkot Singkawang. Yang terkenang kemudian tinggallah semangatnya. Semangat menonton ini tidak boleh kalah dengan semangat produksi orang-orang yang setia seperti Gogo, Subhi, Aket, Andi, Deny, dr. Achmad Hardin, dan para sineas Singkawang yang mencoba terus membangkitkan kembali perfilman di Singkawang. Ini memang masih perlu waktu lagi, terutama untuk mengasah bagian penyutradaraan dan naskah agar film tersaji lebih baik. Dua hal dasar kebutuhan sebuah film ini masih menjadi problem besar yang harus dituntaskan.

Di tengah upaya-upaya itu, dari obrolan bertahun-tahun di warung kopi, bila film menjadi topik pembicaraan, kami hanya mampu mengenang romantisme. Obrolan yang itu-itu juga; obrolan tentang film yang telah menggairahkan kota, menghidupi orang-orang yang menekuninya, dan sebagai refleksi bagaimana kami melihat kehidupan di Singkawang ini. Semuanya bercampur dengan perubahan teknologi yang menawarkan jutaan gambar bergerak setiap harinya.

Apakah film Singkawang membutuhkan campur tangan “penguasa” agar ditonton? Membutuhkan surat edaran? Membutuhkan ruang secanggih XXI yang aksesibel dan dapat disewa dengan harga terjangkau? Lebih banyak festival film dengan hadiah yang setimpal?

Jawabannya tentu tidak dapat disimpulkan hanya lewat satu tulisan. Untuk itu, saya harus meminjam senyum Gogo untuk menutup tulisan ini.

Catatan Kuratorial Kota Singkawang

oleh Alexander Matius

Tradisi budaya dan cerita tentang kesalahpahaman adalah alur yang kerap muncul dalam film-film Singkawang. Dalam program ini ada empat film pendek yang setidaknya membuktikan hal tersebut.

Beras Kuning, satu-satunya film dokumenter, menceritakan salah satu warisan budaya tak benda yang ada di Singkawang. Beras kuning, yang menggunakan kunyit sebagai pewarna, dihamburkan untuk menyambut yang datang ke rumah. Film pendek Untukmu Agamamu Untukkulah Agamaku menitikberatkan kepada toleransi antar umat beragama. Sesuai judul film ini, dua kelompok dari agama berbeda terjadi perbedaan pendapat tentang apa yang akan dilakukan ketika masa puasa untuk umat Islam. Latar belakang Singkawang tidak terlalu kuat di sini, meskipun keragaman sepertinya menjadi pertanda situasi yang terjadi di Singkawang. Salah Paham juga mengerucut kesalahdugaan yang dihadapi oleh anakanak. Salah Paham juga meruncing ke keragaman budaya di penghujung dengan menggabungkan tradisi Tionghoa dan petuah Melayu.

Tradisi Tionghoa juga melekat dalam film Hao - Tanda Berduka. Dengan film yang sederhana, tradisi ini dibenturkan oleh aturan keseharian dalam institusi pendidikan dan pandangan “modern” yang bisa menjadi pemantik diskusi bagaimana tradisi dan adaptasi perspektif serta aturan dalam institusi-institusi, terutama sekolah. Besamsam Sanggau Kulor hanya mempergunakan drama sebagai jembatan untuk menjelaskan warisan bernama Besamsam.

Film-film pendek dalam Singkawang terbilang tidak bertele-tele dan dapat dilihat dari durasi filmnya. Laki-laki punya peranan lebih besar dalam filmfilm Singkawang, sementara Perempuan, meskipun mendapat porsi lebih dalam Besamsam Sanggau Kulor, hanya menjadi penjembatan cerita. Lewat film-filmnya, Singkawang lebih bercerita tentang kultur yang sepertinya sangat beragam di kota ini dengan bahasa film yang lugas.

Karya-karya pilihan kota

Singkawang

© 2023 Apresiasi Film Indonesia. All Rights Reserved. Bekerjasama dengan Cinema Poetica dan Rangkai.

BW-fbd602aa073b40992af711f75045a19e.jpg)